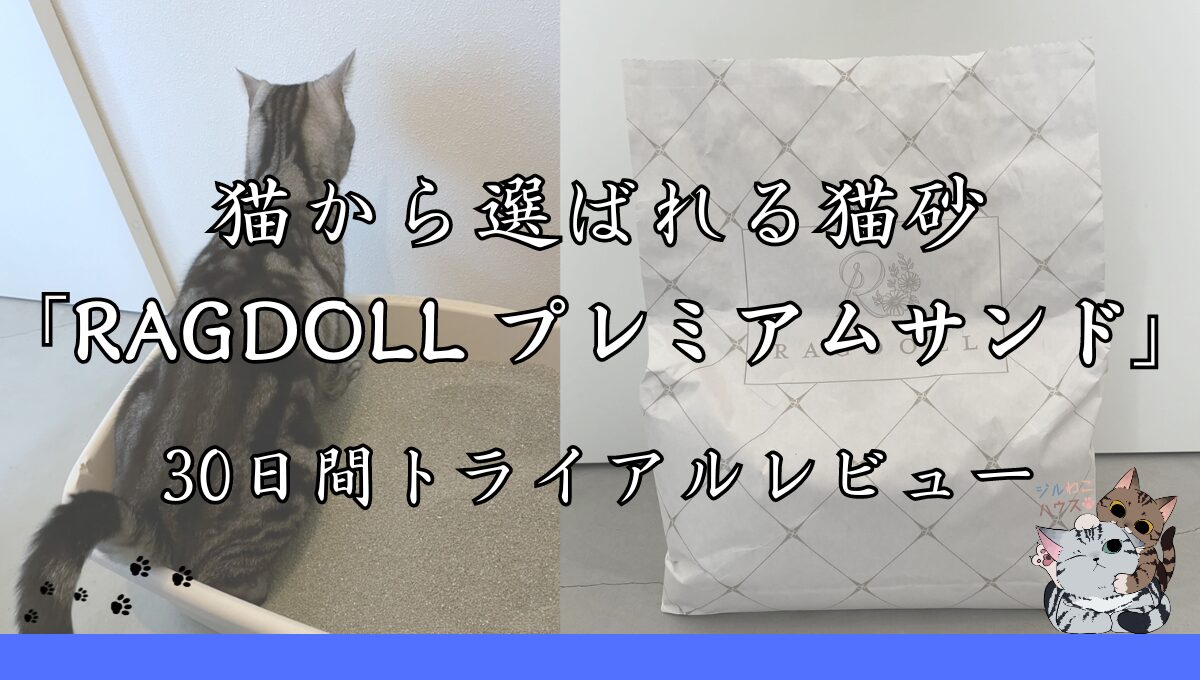

猫と暮らす家の杉無垢フローリング|入居半年後の実態と簡易補修方法

こんにちは!

ジルわこ(@gillwacohouse)です

我が家の床材の一部を除いて杉無垢フローリングを採用しています

それもコーティングやオイル塗装などは何もしていない無塗装の状態です

フローリングの表面にコーティングが張られていないため、手ざわりや木の香り、調湿効果など、杉無垢材の特徴を最大限に発揮できます

一方で杉は柔らかくキズやへこみができやすい木材です

さらに無塗装のため、キズや汚れに対して無防備な状態とも言えます

また、わが家には2匹の猫がいるため、キズや汚れは普通の家より確実に付きやすいです

スベスベで気持ちいいにゃ

足が滑らないから走りやすいにゃ

この記事では、猫と暮らして半年が経過した杉無垢フローリングのキズや汚れの実態や、その簡易補修の方法や効果について紹介します

ペットと暮らしている無垢床の実態は中々見られないと思いますので、床材選びの参考になれば幸いです

杉無垢フローリングのキズ・汚れ

まずは入居から約半年経過したフローリングのキズや汚れの実態について紹介します

結論としては、キズも汚れも結構なレベルで付いています

猫に限らず室内飼いのペットがいればキズや汚れは必ず付くものなので、どこまでそれを許容できるかですね

猫を飼っているまたは飼う予定があって、注文住宅を検討されている方は床材選びの参考にしてみて下さい

参考までにうちの猫のスペックです

- 名前:ジルヴァ

- 種別:アメリカンショートヘアー

- 年齢:6歳

- 性別:オス

- 体重:5.5kg

- 吐き癖:なし

- 爪とぎ:麻ひも

少しダイエットに成功したにゃ

- 名前:わこ

- 種別:和猫

- 年齢:3歳

- 性別:メス

- 体重:4kg

- 吐き癖:毛玉

- 爪とぎ:段ボール

ときどき毛玉を吐いちゃうにゃ

杉無垢のキズの実態報告

猫の爪によるひっかきキズが主な要因になっています

幸いうちの猫たちは床で爪とぎをすることが無いので、キズはまだ浅い方だと思います

写真で実例を紹介していきます

まずこんな感じの細かいひっかきキズですが、これは家中いたるところにあります

これくらいのキズは床にしゃがみ込むくらいに近づいてようやく分かるレベルです

下の写真のように少し引いて見るとどこがキズなのかよくわからないレベルです

木目や節が強いのと、無垢床なので表面が削れても同じ色合いが続いている効果で、多少のキズは目立たなくなります

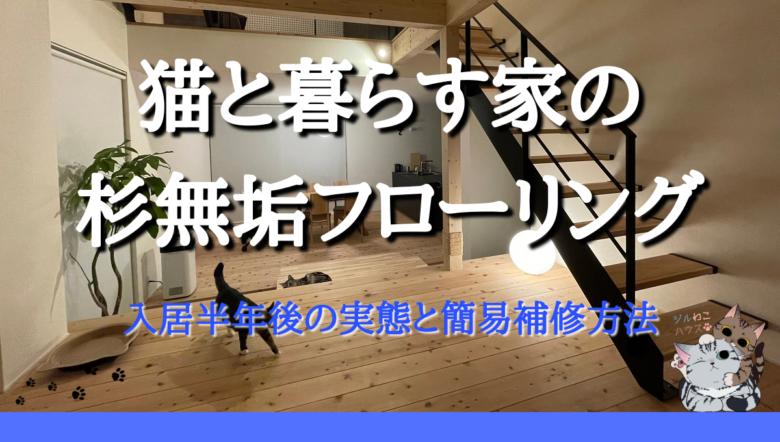

続いて少し高低差がある場所の床です

先ほどより少し深く爪が食い込んだようなキズが目立ちます

猫がジャンプするなどして力が入る場所は、深い爪あとが残りやすいです

それでも下の写真のように少し引いて見ると、そこまで目立たないレベルだと思います

続いて階段の踏板です

ここがわが家の中で一番目立つキズが付いている場所になります

階段のある家が初めてなので、まだ上り下りに慣れていないというのと、移動の頻度が高いせいかなと思っています

また階段の踏板には節のない無垢材を使用しているため、表面の模様のクセが節ありと比べて薄いというのも、キズを目立ちやすくしている要因だと思います

ここは多少遠目に見てもキズがあるのが分かりますね

まだ住み始めて半年程度ですが、個人的に特に気になるキズは階段周りくらいですね

後は大抵最初の2例と同じようなキズですが、正直猫がいなかったとしても、小さい子供がいたらすぐに付いてしまうようなキズだと思います

杉無垢の汚れの実態報告

無塗装状態の無垢床は、水をこぼしただけでもしばらく放置していればシミになったり、酸性やアルカリ性の液体と反応して変色(酸汚染やアルカリ汚染と呼ばれます)したりと、とても繊細な床材です

これは杉材に限った話ではないですが、密度が小さくて中の隙間が多い杉のような木材は特にその影響を受けやすいと思います

そんな杉の床に対して、猫は特に体調が悪くなくても時々吐く生き物です

猫は自分の体をなめて毛繕いをしますが、飲み込んだ毛は消化できないため毛玉として吐く場合があります

だから怒らないでにゃ

毛玉を吐く、吐かないは個体差がありますが、わが家だとわこちゃんが時々吐きます

自分の分だけでなくジルの毛繕いもしてあげることがあるので、それで毛が胃に溜まりすぎたときに吐いているんだと思います

ちなみに毛玉もなく吐くときは何かしら体調が悪くなっている可能性があるので、ちょっとでも様子がおかしいと思ったら動物病院へGOです

吐いたときにすぐに気付いて掃除してやれば、ほとんど跡は残りません

しかし気付かず吐き跡を放置していると、以下のように分かりやすくシミになります

起きているときは、猫が吐くときの独特な音ですぐに気付けるのですが、寝ている間に吐いていたりすると気が付かないことも多いです…

杉無垢フローリングの簡易補修

先に紹介したような無垢床のキズや汚れですは、一度付いてしまったら手遅れという訳ではなく、ある程度は補修やメンテナンスで改善することができます

今回は一般家庭にあるものでできる簡易的な補修で、どこまで改善できるかトライしてみたので、その方法と効果について紹介したいと思います

杉無垢のキズの簡易補修

まずは杉無垢床のキズの簡易補修方法について紹介します

※ここで紹介する方法は、無垢床の変形や変色を引き起こす可能性がありますので、目立ちにくい所でテストをしたうえで各自判断で実施下さい

必要な準備物はこれだけです

- ティッシュペーパー

- ふきん(雑巾やウエスでもOK)

- アイロン

簡易補修の手順は以下の通りです

手順① 丸めたティッシュを水で濡らし、床のキズやへこみに乗せる

手順② ①の状態で半日ほど放置する

手順③ キズやへこみに濡らしたふきんを当て、上からアイロンを60秒かける

※アイロンを使用する際は必ず濡れたふきんの上からあてること(床材が焦げ付く恐れがあります)

ちなみにこの方法は、カリモクのショールームでナイスミドルな店員さんに教えていただいた方法です

ウレタンコーティングなどをしていない無垢床であれば実施できるできる方法ですが、杉のような柔らかい木材は特に補修しやすいです

作業の過程を写真付きで紹介していきます

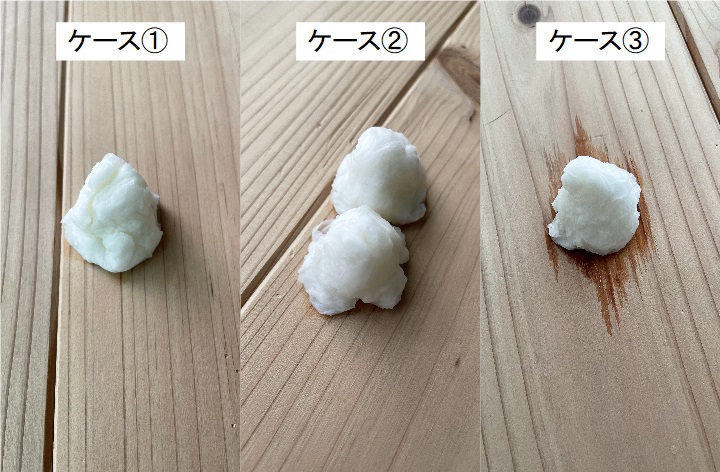

今回はキズの程度の異なる3種類について、どの程度効果があるのか検証してみました

ケース① 表面のへこみ(椅子や机の足でのへこみなど)

ケース② ひっかきキズ(猫の爪あと、引きずった跡など)

ケース③ 表面のえぐれ(固いものを落とした跡など)

「手順①」の水で濡らしたティッシュを置いた状態がこちらです

お灸みたいなイメージですね

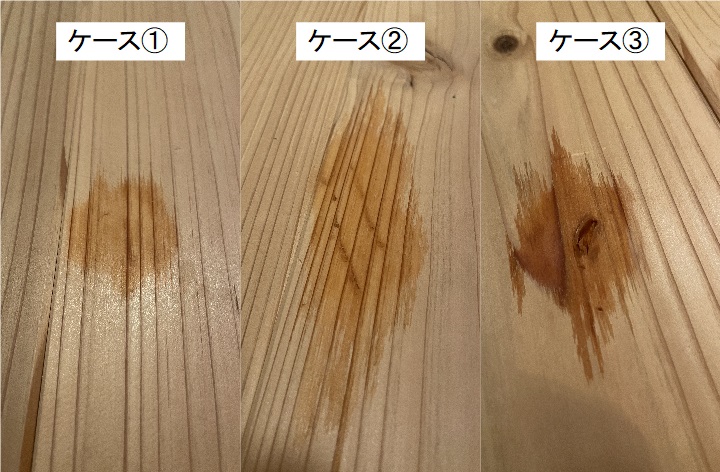

このまま半日程度放置した後の状態がこちら

(時間帯が変わったため写真の色合いが変化しておりますがご容赦ください)

ケース① 見た目にはへこみがあったのが分からないですが、触るとでこぼこがあるのが分かるレベルです

ケース② 深い爪あとは残ってますが、周りの細かい爪あとは見えなくなっています

ケース③ 殆ど変わりなくえぐれが残っています

ケース① 見た目にはへこみが消えているが、触るとでこぼこが分かるレベル

ケース② 深い爪あとは残っているが、細かい爪あとは見えなくなっている

ケース③ ほとんど変わりなくえぐれが残っている

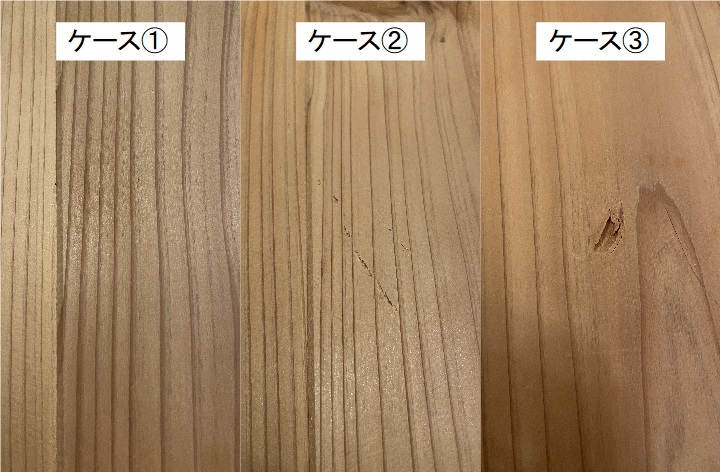

次にそれぞれのキズ跡に濡れたふきんを乗せて、30秒~1分程度アイロンをかけました

アイロンをかけ終わった状態がこちらです

ケース① 見事にへこみが消えました

ケース② 深めの爪あとが若干残っていますが、細かい爪あとはかなり消えています

ケース③ 最初の状態とほとんど変わっていないように見えます

ケース① へこみが消えて、触ってもでこぼこしない

ケース② 深めの爪あとは若干残るが、細かい爪あとはほぼ消えた

ケース③ 最初の状態とほとんど変わっていない

- 軽いへこみであれば綺麗に消える

- ひっかきキズは軽微なものは綺麗に消える

- 深い爪あとやえぐれたようなへこみは残る

へこみや軽いひっかきキズはある程度もとに戻せるけど、深いキズは戻しきれないという結果でした

木の繊維が繋がっていれば水を含ませると再生するけど、繊維が切れてしまっていると完全に元に戻すのは難しいようです

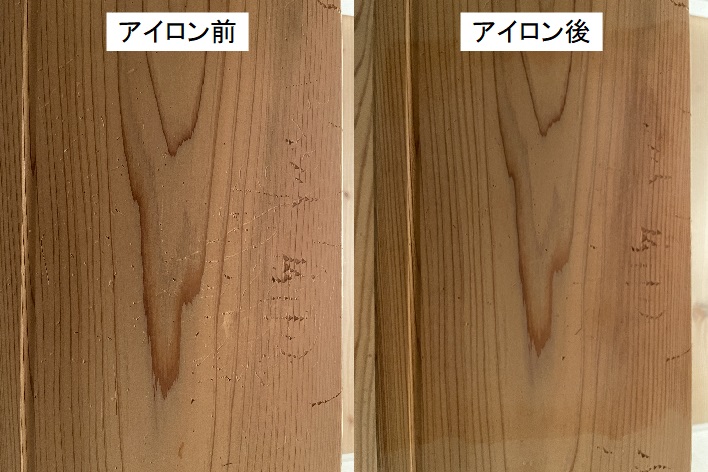

追加検証として「細かいキズなら濡れふきんとアイロンだけでも戻るかな?」と思ってやってみました

写真だと分かりにくいですが、ティッシュお灸でしっかり水を吸わせる工程を省いても、細かいキズは消すことができました

ですが爪あとはまだ残っており、キズ部分にしっかり水を吸わせる工程が大事だと思われます

おそらくこの程度のキズであれば、濡れたふきんを30分とかかけておいて水を吸わせるのでも十分なんじゃないかなと思います

こちらは階段の踏板に対してアイロンのみで試した結果ですが、こちらの方が変化が分かりやすいですかね

細かいキズはアイロンだけでも比較的消えています

このあとに、表面をやすり掛けしてオイルで拭くという作業を実施すると仕上がりがもっときれいになると思いますが、簡易補修のため今回は省略しています

杉無垢の汚れの簡易メンテナンス

続いて杉無垢の汚れ(猫の吐き後)のメンテナンス方法について紹介します

必要な準備物は以下の通りです

- レモン汁(または酢)

- セスキ炭酸ソーダ(または重曹)

- 綿棒

- ティッシュペーパー

簡易メンテナンスの手順は以下の通りです

手順① セスキ炭酸ソーダを染み込ませた綿棒で汚れ跡をこすり、ティッシュでふき取る

手順② レモン汁を染み込ませた綿棒で汚れ跡をこすり、ティッシュでふき取る

手順③ 汚れ跡を水拭きする

嘔吐物は基本的に酸性なので、まずアルカリ性の液体で汚れ部分を拭きます

次にアルカリを中和するため、酸性の液体で汚れ部分を拭きます

最後によく水拭きして、床表面をなるべく中性に近い状態にします

これが猫の吐き跡ののメンテナンスの基本的な考え方です

写真付きでメンテナンスによる汚れの状態の変化を示していきます

こちらが今回使用したメンテナンス用のアイテムです

酸性の液体として「レモン汁(クエン酸)」、アルカリ性の液体として「セスキ炭酸ソーダ」を準備しました

(酸性の液体としては「お酢(酢酸)」、アルカリ性の液体としては「重曹水」などでもOKです)

また、これらを使用する際は直接汚れに吹きかけるのではなく、綿棒などで汚れの部分だけを拭くようにした方が良いです

時計なところに液体が掛かると、綺麗だったところまで無垢床が変色してしまう可能性があります

特に杉にアルカリ性の液体をかけると黒く変色して、もっとひどいことになります…

こちらがメンテナンス開始前の状態

吐しゃ物があるのにしばらく気が付かなくて、しっかりシミになっています

こちらがセスキ炭酸ソーダで拭いた後になります

若干シミが薄まっているのと、右下あたりが少し黒ずんでいるのが分かるでしょうか?

これがアルカリ汚染の影響で、スプレーでシュッとするとこの黒ずみが全体に広がります

こちらがクエン酸で拭いた後になります

先ほどできていた黒ずみも消えているのが分かると思います

こちらが最後に水拭きした状態です

この汚れは表面だけでなく木の奥まで染み込んでいるため、もっと綺麗に仕上げようと思うと更に時間をかける必要があります

数分程度のメンテナンスでもこの程度まではシミ跡を軽減することができました

シミ跡についても、さらにやすり掛けをしてオイルで拭けばシミはさらに目立たなくなると思います

キズや汚れを防ぐためには?

ここからは余談になりますが、無垢床は採用したいけど「キズや汚れをもうちょっと予防したい」「メンテナンスも手間をかけたくない」という猫飼いの方向けに、どうしたら良いか考えてみました

少なくとも杉無垢フローリング(無塗装)のままではどうしようもないと思いますので、その他の方法で…

①オイル仕上げにする

床材の表面に浸透性のオイルを塗って仕上げる方法です

表面の質感は保ったままで、床材の内部に浸透したオイルがコーティングとなり、耐水性や防汚性が上がります

水回りで無垢床を使用する場合もある程度有効だと思います

ただ、完全な防水・防汚になる訳ではないので過信は禁物です

キズに対しては元の木材と変わらずで、調湿効果は無塗装と比べると落ちます

②ウレタンコーティングにする

これも床材のコーティングの一種ですが、表面を樹脂製の塗膜でコーティングしてしまう方法です

表面に塗膜があるので、キズや汚れから木材を守ってくれます

一方で、表面がコーティングされるため質感などは全くの別物になりますので、サンプル材などで必ず確認してから決めるのが良いと思います

③ハードウッド系の無垢床にする

ハードウッドは文字通り固い木材で、杉のような柔らかい木材と比べてキズが付きにくく、密度が大きいため耐水性も比較的高めになります

世界三大銘木とされる、ウォルナット・チーク・マホガニーを始めとし、オークやメープル、アッシュなどなど、種類も豊富です

杉とはまた違った質感ですが、耐久性を考えてこういった樹種を選択するもの有効だと思います

(キズ自体は付きにくいですが、キズが付いたときのメンテナンスは杉などと比べると大変になります)

なお、猫は肉球が発達しているので、床が固い木材でも負担にはなりにくいようです

(小型犬を飼われている方だと、床の硬さなども気になるポイントの一つだと思います)

いずれを選ぶにしても、一度実物を体感して、納得したうえで決めるのが重要ですね

おわりに

猫と暮らす家の杉無垢フローリングの実態と、補修方法について紹介しました

「意外といけるじゃん!」と思った方もいれば、「こんなにキズや汚れが付きやすいなら選べないな…」と思った方もいると思います

実際にペットと暮らしてみての実例は中々見られないと思いますので、床材選びの参考になれば嬉しいです