積水ハウスで選べる太陽光パネル|意匠性を兼ね備えたカネカの太陽電池

こんにちは!

ジルわこ(@gillwacohouse)です

近年の電気代高騰の影響もあり、太陽光発電への注目が益々高まっています

積水ハウスではZEH住宅の普及を推進しており、太陽光発電は注文住宅で標準的に提案される設備の一つです

太陽光パネルを提供しているメーカーは多数あり、その中でパネルの種類も複数あります

今回は積水ハウスで導入できる太陽光パネルについて紹介したいと思います

またわが家でも実際に住み始めて太陽光発電が始まっています

契約時のシミュレーション予想よりも安定して多く発電しており、満足度は高いです

実際の発電実績についても紹介しますね

積水ハウスで選択できる太陽光パネルの種類

選択できる太陽光パネルの種類は屋根材や屋根形状によって変わるのですが、大別すると以下の4種類になります

瓦一体型

瓦と太陽電池が一体となっておりパネルが目立ちにくいタイプです

- 単結晶シリコンタイプ S

- 単結晶シリコンタイプ K

- ヘテロ接合タイプ KN

屋根面据置型

最も一般的で屋根に設置したフレームにパネルを取り付けるタイプです

- BS単結晶シリコンタイプ S

- 単結晶シリコンタイプ42 SⅡ

- 単結晶シリコンタイプ48 KN

- ヘテロ接合タイプ KN

- CISタイプ

屋根面据置型(スレート屋根専用)

スレート屋根にフィットするように作られた専用の太陽光パネルです

瓦一体型ほどではないですが、通常の屋根面据置型と比べて屋根との一体感があります

(わが家で採用したのはこちらです)

- 単結晶シリコンタイプ KN

陸屋根設置型

屋根面据置型のパネルをフラット屋根用の架台に設置したタイプです

太陽光パネル自体は屋根面据置型と同じものです

- BS単結晶シリコンタイプ S

- 単結晶シリコンタイプ42 SⅡ

- 単結晶シリコンタイプ48 KN

- ヘテロ接合タイプ KN

- CISタイプ

なお、太陽光パネルの種類の末尾のアルファベット(SとかKとか)はパネル製造メーカーを表しているようです

- S ⇒シャープ

- K ⇒京セラ

- KN ⇒カネカ

※CISタイプは販売している有力なメーカーがソーラーフロンティアくらいなのでおそらくそこです

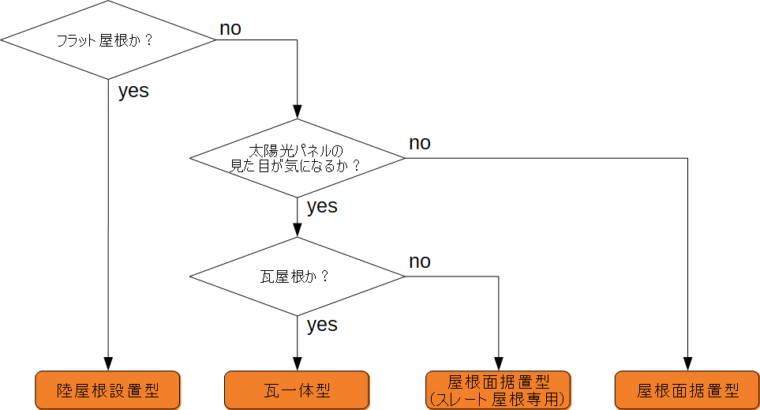

太陽光パネルの種類の選び方

種類がたくさんあってどう選べばいいか分からなくなりそうですが、屋根形状と外観で大体選択肢は絞られてくると思います

(設置面が外から見えないのであれば、見た目を気にする必要はないと思います)

太陽光パネルの種類の選び方をチャートにしてみました

太陽光パネル価格の傾向としては、以下の通りで意匠面に配慮したタイプほど高くなります

瓦一体型>屋根面据置型(スレート屋根専用)>陸屋根設置型≒屋根面据置型

メーカー選定については「発電シミュレーション結果」と「屋根面へのパネル配置」を見て判断すると良いと思います

わが家で採用した太陽光パネル

わが家で採用した太陽光パネルはカネカの製品ですが、最初の見積もりと契約時で製品に変更がありました

初回提案時の太陽光パネル

最初に提案されたものは屋根面据置型「単結晶シリコンタイプ48 KN」です

太陽光パネルが載ってるな…とすぐ分かるくらいに存在感が出てしまいますが、当初は家の正面から見えない屋根面に載せる計画だったので、これになっています

太陽光パネルの容量は「6.5kW」で、わが家の間取りから想定される消費電力を、太陽光発電で賄おうとした際に必要な容量を計算して見積もったものです

これはZEH住宅で必要になってくる太陽光パネルの容量ですね

積水ハウスは「グリーンファーストゼロ」という取り組みの中で、消費エネルギー分は太陽光やエネファームで創エネしましょうとしており、ZEH認定を取る取らないに関わらず、基本的にはそれを満足するように発電容量を決めているようです

通常の30坪総二階なら4~5kWくらいが妥当な容量だと思いますが、わが家のように吹き抜けを介して家全体が繋がったような間取りだと、メインの生活空間が広く計算される(消費電力が大きく見積もられる)ので、6.5kWという容量になっています(ZEH認定は取りづらくなる)

容量的にはやや過剰ですが、FIT制度で売電価格も10年は保証されるので、多く載せる分にはいいかと思いました

契約時の太陽光パネル

打ち合わせを重ねて間取りも少しづつ変更されて行きましたが、最終的に太陽光パネルはスレート屋根専用「単結晶シリコンタイプ KN」というタイプに変更になりました

容量は6.5kWから変わっていませんが、太陽光パネルの金額は若干上がりました…

変更した理由としては、打ち合わせの中で家のサイズ・形状を変更しており、その影響で太陽光パネルの設置面が南側の屋根面だけで収まらなくなり、北面(道路から見える側)にも一部載せる必要が出たためです

北面設置の太陽光パネルはどうしても発電効率が落ちてしまうので極力避けたかったのですが、発電容量の変更は積水ハウス内で詮議を通さないとならないらしく、ウッドショックによる価格高騰の影響で契約期限も迫っていたため、北面設置でも発電効率が落ちにくく、見た目も目立ちにくいタイプの太陽光パネルに変更することで妥協しました

(もう少し交渉の余地はあったかもしれませんが、プロジェクトメンバーの皆さんには他の部分でもだいぶ尽力いただいているので…)

地域や時間帯によってもベストな条件は変わりますが、兵庫県だと南向きの設置角度30度くらいが一番安定して発電してくれます

わが家の屋根形状は6寸勾配の南北に掛かる切妻屋根で、6寸勾配がおよそ30度になるので、全て南側の屋根に太陽光パネルを設置できればまさに理想的な条件でした

ですが変更後の太陽光パネルの配置は全体の1/3程が北面設置となり、北面設置の場合、発電量が大体半分くらいになります

なので発電容量6.5kW分の太陽光パネルを載せていても、実質5.4kW分くらいの発電容量しかないことになります(実際はもう少しマシだとは思います)

カネカってどんな会社?

愚痴っぽくなってしまい申し訳ありませんが、カネカの製品自体は良いものだと思います

今回採用した太陽光パネルはカネカの製品ですが、カネカってどんな会社なのか調べてみました

カネカの太陽光発電の歴史

カネカは1949年創業の大阪発祥の企業で、主力事業は素材関係です

「カガクでネガイをカナエル会社」のキャッチフレーズが有名です

太陽電池の開発も1980年からスタートしていて、40年以上の歴史があります

カネカの太陽電池の開発は「アモルファスシリコン」と呼ばれるタイプから始まっていて、その後も「薄膜多結晶シリコン」タイプの開発など「薄膜シリコン」技術に力を入れているようでした

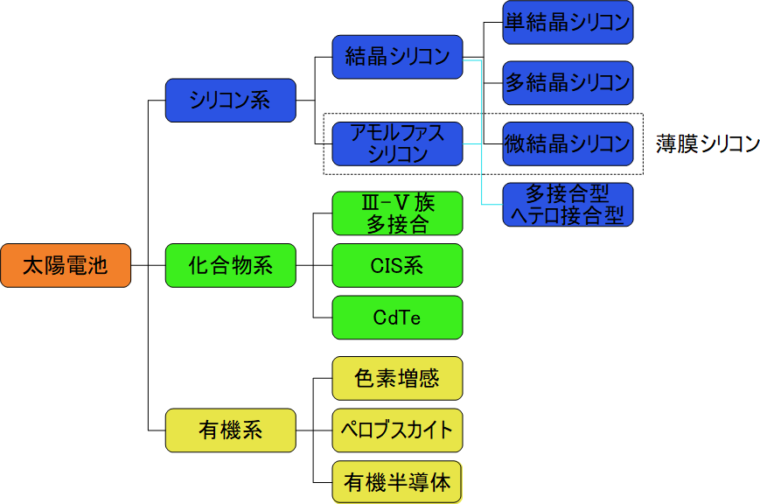

「アモルファス」とか「多結晶」とか「薄膜シリコン」とか何?という感じですが、太陽電池の分類の一種みたいです

太陽電池の分類を整理した図を以下に示します

住宅用の太陽光パネルの大半は「シリコン系」なので、基本はそこだけ覚えておけば良いと思います

真ん中辺の化合物系の中の「CIS系」というのも積水ハウスの太陽光ラインナップの中にありますね

カネカは薄膜シリコン技術を活かして、瓦一体型の太陽光パネルも2001年には製作しています

薄膜技術が得意なのでカーポートみたいな曲面への貼り付けなど屋根材以外への応用した製品なんかもいけそうですね

「薄膜シリコン」タイプは省資源で低コストなことが特徴ですが、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変えるいわゆる「変換効率」は10%程度で、現在住宅用太陽光パネルで主流となっている「単結晶シリコン」タイプの変換効率の20%前後と比べるとだいぶ低めです

そのためかカネカの太陽光パネルのレビュー記事を見ると、デメリットとして「カネカの太陽光は効率が良くない」という内容をしばしば見かけます

それだけ見るとなんとなくメーカーとしてのレベルが低いように見えますが、あくまで製品の種類の違いによる特徴なので情報の捉え方には注意したいところです

近年のカネカの住宅向け太陽光パネルのラインナップは「単結晶シリコン」および「ヘテロ接合型」が主流で、変換効率も20%前後と他メーカーと遜色ないレベルとなっているようです

カネカの主力太陽光パネル

カネカの太陽光パネルは以下の3つが主力製品となります(※カネカHPより)

- 瓦一体型「VISOLA」

- 化粧スレート屋根専用「SoltileX」

- 据置型「GRANSOLA」

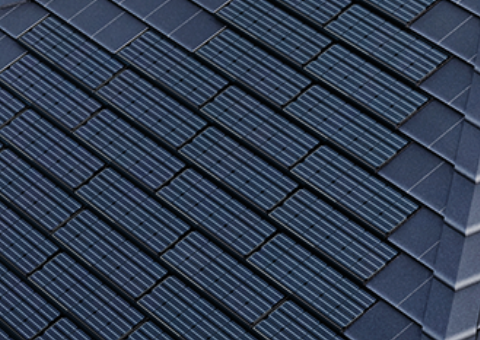

瓦一体型「VISOLA」

瓦と一体なので目立ちにくく、屋根や街の景観にもなじむ、意匠性を意識した太陽光パネルです

- 屋根の意匠性を損なわない

- 軽く、建物に負担をかけない

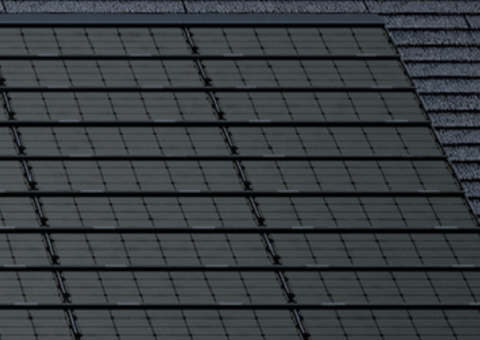

化粧スレート屋根専用「SoltileX」

一枚あたりが小さく限られた屋根のスペースにも設置することが出来、意匠性にもこだわった化粧スレート瓦専用太陽光パネルです

- 低く設置する工法なので目立ちにくい

- 日本の複雑な屋根形状に最適

据置型「GRANSOLA」

単位面積当たりの発電量が大きいため、大容量の設置が可能な太陽光パネルです

- 変換効率が高い

- ヘテロタイプと単結晶シリコンタイプから選択

わが家のケースで言うと、最初に提案を受けたのが「GRANSOLA」、最終的に選択したのが「SoltileX」です

太陽電池の分類

上で出てきた太陽電池の分類について、住宅用太陽光発電に関連する部分だけ整理しておきます

結晶シリコン

古くから使われている太陽電池の種類で現在も主流となっているタイプです

シリコン原子が規則的に並んだ結晶構造で変換効率が比較的高めです

結晶構造の違いから大きく「単結晶シリコン」と「多結晶シリコン」に分類されます

単結晶シリコン

太陽電池のシリコン素子全体が一つの塊となっている構造です

ダイヤモンドなどの宝石も単結晶の一例ですね

変換効率が良いですが製造コストも高めです

広い設置スペースが取れないけど出力は確保したいという場所向けと思います

多結晶シリコン

数mmサイズの単結晶シリコンが集まった構造になります

大理石みたいに複数の結晶が集まったような見た目になります

単結晶シリコンより製造コストは下がりますが変換効率も少し落ちます

場所はあり余ってるからとにかく初期費用を抑えたい場合などは多結晶シリコンを選択する場合もあるかもしれません(使用割合は減っているそう)

なお更に細かいサイズの単結晶シリコンが集まった構造を「微結晶シリコン」と呼び、薄膜の太陽光発電素子などに利用されます

アモルファスシリコン

原子が規則的に並んだ「結晶構造」とは異なり、原子配列が不規則な構造を「アモルファス」と呼びます

ガラスも有名なアモルファス構造の物質です

結晶シリコンと比べて以下のような特徴があります

- 吸収できる光の波長が短い

- 薄膜にできる

- 温度変化に強い

- 量産性が高い

変換効率は結晶シリコンと比べて低くなりますが、上記特徴から薄膜シリコンとして使用されることが多いです

ヘテロ接合型

特性の異なる結晶シリコンとアモルファスシリコンを組み合わせた太陽電池で、両者のいいとこ取りにより更なる高効率を実現したタイプになります

価格は単結晶シリコンより高めになります

CIS系

Copper:銅、Indium:インジウム、セレン:Selenium

以上の化合物で作られた太陽光発電素子で、太陽電池としては比較的新しい種類のものになります

結晶シリコンと比べて薄膜化でき、尚且つ薄膜シリコンよりも高効率化が可能であるため、今後の期待が高まる新技術という感じです

国内だと「ソーラーフロンティア」という会社で取り扱っているようです

カネカの太陽光パネルの発電実績

実際に住み始めてからの発電実績については、別記事にまとめていますのでぜひご覧ください

結論としては、シミュレーション予想より平均して30%くらい多く発電しています

おわりに

積水ハウスで選べる太陽光パネルについていろいろと書いてみましたが、最終的には見た目と導入費用に納得するかに尽きると思います

そういう意味では太陽光発電による収支シミュレーションが判断のポイントとなってきます

シミュレーション結果についての記事は、こちらをご覧ください