積水ハウスの木造住宅「シャーウッド」はなぜ布基礎を採用しているのか?

こんにちは!

ジルわこ(@gillwacohouse)です

家を建てる際の土台となる基礎

通常、戸建住宅の基礎は「布基礎」か「ベタ基礎」と呼ばれるタイプのどちらかになります

両者の違いについては後述しますが、木造住宅の場合ベタ基礎を採用している会社が多い印象です

積水ハウスの木造住宅「シャーウッド」では布基礎を採用しているんですが、見た目にもベタ基礎のほうが鉄筋がたくさん入っていて強そうに見える(実際にコストも掛かっている)のもあり、「布基礎って大丈夫なの?」と思ったのがこの記事を書いたきっかけです

「布基礎とベタ基礎にどんな違いがあるのか?」

「積水ハウスの基礎はどんなものなのか?」

そのあたりを自分なりに調べた内容も交えて紹介したいと思います

「布基礎」と「ベタ基礎」の違い

戸建住宅の基礎は、基本的に「布基礎」か「ベタ基礎」のどちらかになります

積水ハウスの戸建住宅では鉄骨造と木造の2種類の取り扱いがありますが、その両方で「布基礎」を採用しています

積水ハウスの基礎について紹介する前に、2つの基礎の違い(特徴)について紹介しておきます

なお、戸建住宅の基礎については詳しい記事がたくさんあるので、より詳細に知りたい方はGoofle先生に聞いてみて下さい

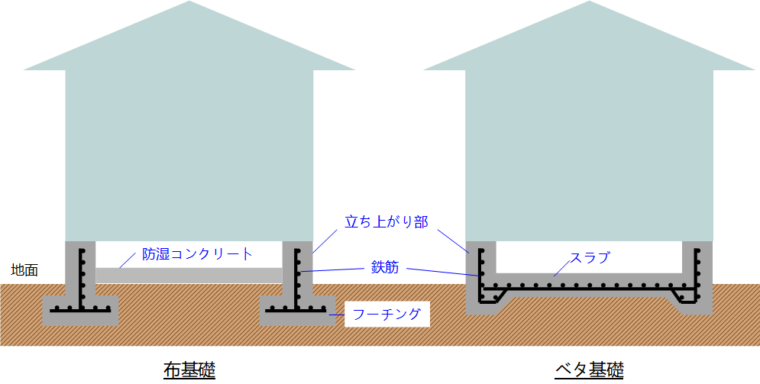

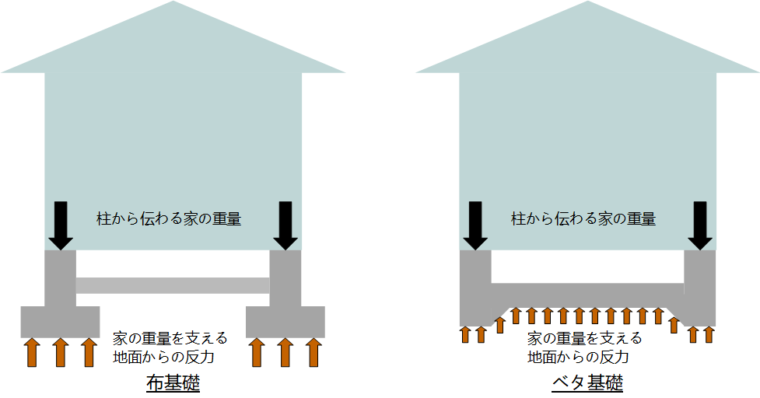

構造の違い

布基礎とベタ基礎の構造を簡単な図で表すと以下のようになります

(断面を見たイメージ図です)

「布基礎」は柱や壁のような構造部材に沿って逆T字型の鉄筋コンクリートを打設したもので、フーチングと呼ばれる基礎の土台の部分で家の荷重を支える構造となります(線で支えるイメージ)

「ベタ基礎」は構造部材に沿う部分だけでなく、施工範囲全体に面状に打設したスラブと呼ばれる鉄筋コンクリート部分も含めて、基礎全体で家の荷重を支える構造となります(面で支えるイメージ)

なお、主要なハウスメーカーで採用している基礎は以下の表の通りです

| メーカー | 基礎タイプ | 建物の構造 |

|---|---|---|

| 積水ハウス | 布基礎 | 鉄骨造、木造 |

| ダイワハウス | 布基礎 | 鉄骨造、木造 |

| ヘーベルハウス | 布基礎 | 鉄骨造 |

| パナソニックホームズ | 布基礎 | 鉄骨造 |

| トヨタホーム | 布基礎 | 鉄骨造 |

| セキスイハイム | ベタ基礎 | 鉄骨造、木造 |

| 住友林業 | ベタ基礎 | 木造 |

| 三井ホーム | ベタ基礎 | 木造 |

| 一条工務店 | 布基礎orベタ基礎 ※地盤調査結果による | 木造 |

| ミサワホーム | 布基礎 | 木造 |

| タマホーム | ベタ基礎 | 木造 |

基礎のタイプをどう選ぶかは、地盤の強さや建物の構造の違いだけでなく、基礎のコンクリート厚みや鉄筋量によっても変わるので、各メーカーで戦略があるものと思いますが、

「鉄骨造=布基礎」「木造=ベタ基礎」となる傾向にあります

布基礎の特徴

布基礎は立上りの部分に荷重が集中するため、局所的に掛かる力はベタ基礎より大きくなります

そのためベタ基礎以上に地盤の強さも必要になります

一方、フーチングがあることで局所的に掛かる大きな力に対して強い構造とも言えます

そのためか家の重量が重くなる鉄骨系のメーカーでは布基礎を標準としているところが多いようです

建物の重量が集中する部分にのみ基礎を設けるので、コンクリートや鉄筋の量をベタ基礎に比べて少なくでき、コストを抑えられる傾向にあります

一方で、地盤改良が必要になる可能性はベタ基礎よりは高めになります

また鉄筋コンクリートのない部分がむき出しだと、地面からの湿気の影響で床が腐食したり、湿気を好むシロアリの被害を受けやすくなったりするリスクがあるため、防湿用のコンクリートを打設して湿気を防ぐ対策が取られています

そのため基礎が完成した後の見た目はベタ基礎とそんなに変わらなくなります

ただし防湿コンクリート部分には鉄筋も入っておらず、ベタ基礎のスラブと比べて厚みもそれほどないので、強度的な役割はほとんどないようです

ちなみに、約50年前に建てられた実家の基礎は土の部分がむき出しになっていますが、特に湿気がこもりやすい北側の部屋では見事に床が腐っていました

写真は前に床を張り替えてから15年程経過した、父親のDIY記録です

布基礎の場合は防湿コンクリートは重要だと感じました

布基礎の特徴をまとめると以下の通りです

- 線で支える構造

- 重量物を支えるのに適している

- ある程度地盤の強さが必要

- 防湿コンクリートによる湿気対策が必要

- 施工コストが抑えられる傾向

- 鉄骨造メーカーの採用率が高い

ベタ基礎の特徴

ベタ基礎は家の重量を面で支えるため、荷重が基礎全体に分散され、一箇所あたりに掛かる力が小さくなります

そのため多少地盤が弱い土地でも地盤改良せずとも施工できる可能性があります

また鉄筋コンクリートが基礎全面を覆っているため、防湿性の観点では布基礎より強い傾向にあります

局所的に掛かる荷重に対する強度は布基礎よりも下がる傾向ですが、鉄骨造と比べて重量が軽い木造であれば問題にはならないんでしょうね

木造系メーカーではベタ基礎を採用していることが多いようです

一方で鉄筋とコンクリートの量が増えるのでコスト的には布基礎に比べで高くなる傾向のようです

ベタ基礎の特徴をまとめると以下の通りです

- 面で支える構造

- 荷重を基礎全体に分散できる

- 多少緩い地盤でも施工可能

- 防湿性に優れている

- 施工コストが高めになる傾向

- 木造メーカーの採用率が高い

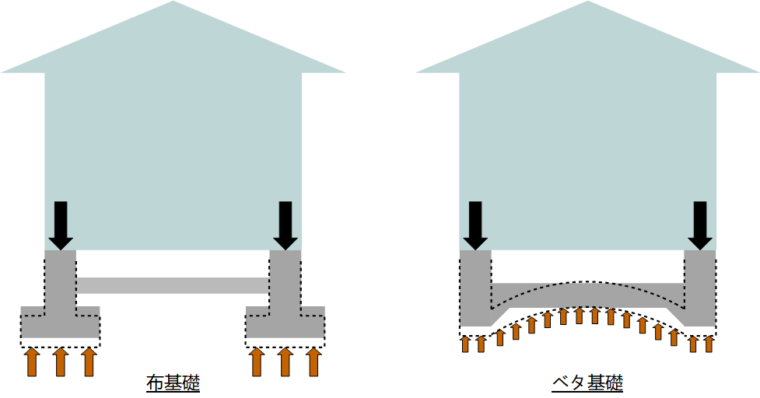

基礎の違いによる荷重分布への影響

建物の重量が重い鉄骨造に布基礎が多く、重量が軽い木造にベタ基礎が多い理由について

両者の重量の支え方の違いから少し深掘りしてみました

先に述べたように布基礎では荷重を全てフーチング部分で支えます

一方ベタ基礎では荷重を基礎全体に分散して支えます(実際は建物の重量や地盤の固さの違いで、もっと不均一な分布になると思います)

ベタ基礎みたいな荷重の分布では、立ち上がり部分と比べてコンクリートの薄いスラブ部分がたわむように変形します

建物の重量が重くなるとたわみも大きくなり、コンクリートに亀裂が入りやすくなるなどの問題が出てきます

たわみを減らすためには、スラブ部分のコンクリートを厚くしたり鉄筋の量を増やしたりして基礎を強化する必要があり、コスト増加になります

そのため重量のある鉄骨造を支える基礎としては、荷重が掛かる部分でピンポイントで支える布基礎のほうが、基礎の変形リスクも小さく、コストも抑えられて合理的なんだろうなと想像します

また基礎の立ち上がり間の距離が伸びるほど、ベタ基礎だとスラブがたわみやすくもなるので、特に大開口空間を得意とするメーカーでは布基礎のほうが設計しやすいというのもあると思います

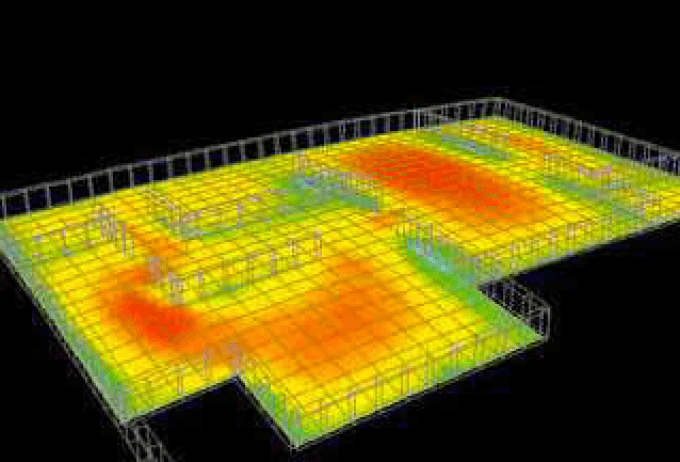

住友林業では基礎底盤(スラブ)の解析を実施しているようで、やはりスラブの変形はベタ基礎で設計するうえで重要になるようです(おそらく図の色はスラブのたわみ量を表していると思います)

一体打ちと二回打ち

「一体打ち」と「二回打ち」

これは基礎の施工方法に関するキーワードです

基礎を施工する際は型枠を設置してそこにコンクリートを流し込みます

このとき基礎の底部(布基礎ならフーチング、ベタ基礎ならスラブ)と立ち上がり部にまとめてコンクリートを流し込もうとすると、奥まで流れ込まずに欠陥ができてしまう可能性があり、基礎底部と立ち上がり部を分けて施工する場合があります

1回で立ち上がり部まで一緒に施工してしまう方法を「一体打ち」

底部と立ち上がり部で2回に分けて施工する方法を「二回打ち」と呼ぶそうです

一体打ちは底部と立ち上がり部のコンクリートが一体となっているので、強度的に強くひびが入ったりというリスクも小さくできます

ただうまく施工しないとコンクリートが流れ込まず欠陥になる部分が出てきてしまうので、対応できない施工業者も出てきます

コンクリートは固まるときに表面に不純物が集まってくる性質があるようで、底部のコンクリートが固まってから立ち上がり部を施工する二回打ちでは、底部と立ち上がり部の間に不純物が挟まった状態となり、そこが強度的に弱く亀裂などが入りやすいというリスクがあります

表面の不純物を取り除いたうえで立ち上がり部を施工するなど、二回打ちでも不空は必要となります

積水ハウスの布基礎はどうなのか?

以上を踏まえて積水ハウスの基礎の話に移りましょう

積水ハウスでは鉄骨造でも木造でも「布基礎」を採用しています

鉄骨造で布基礎を採用しているのは、先に述べた通りで木造より重くなる建物の重量に耐えるため

木造でも布基礎なのは、基礎の種類を1つに固定することで、施工コストを下げ、安定した品質も担保するためかなと思っています

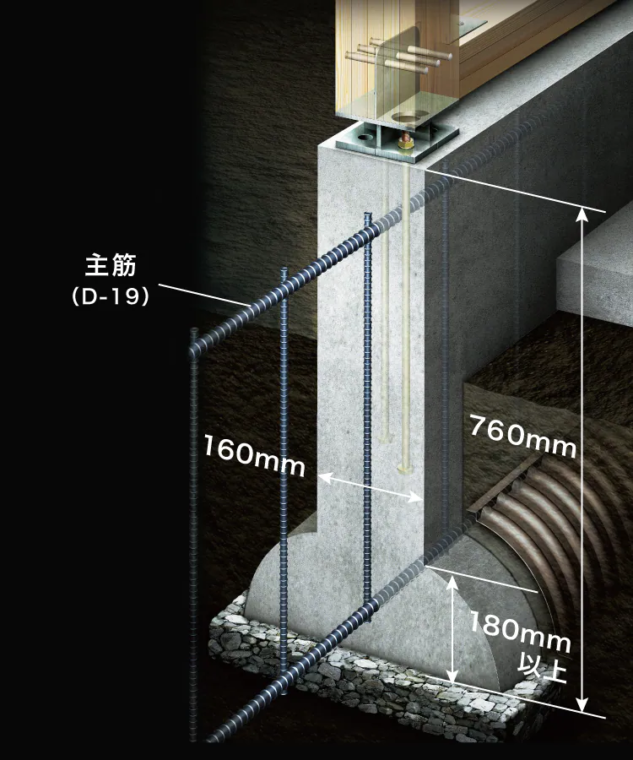

以下の図は木造のシャーウッドの布基礎の形状です(積水ハウスHPよりお借りしました)

基礎と接合部で支える耐震性 | 商品情報 | 戸建住宅 | 積水ハウス)

幾つか寸法が記載されていますが、これがどれほどのものなのか、建築基準法で定められている基準値と比べてみました

(カッコ書きの数値は図面からの測り取りのため参考値です)

| 建築基準法 | 積水ハウス | 建築基準法との差 | |

|---|---|---|---|

| 立ち上がり幅 | 120mm以上 | 160mm | +40mm |

| 立ち上がり高さ | 540mm以上 | 760mm | +220mm |

| フーチング高さ | 150mm以上 | 180mm | +30mm |

| 主筋径 | 13mm以上 | 19mm | +6mm |

| 配筋ピッチ | 300mm以下 | (200mm) | -100mm |

| 防湿コンクリート | 防湿シートのみ | (50mm) +防湿シート | +50mm |

建築基準法で定められた値に対してかなり余裕のあるサイズとなっていることが分かります

コンクリートの打設は一体打ちで、フーチングの形が半円状なのも特徴的です

おそらく一体打ちでコンクリートが隙間なく流れ込みやすいように考えられているのかなと想像します

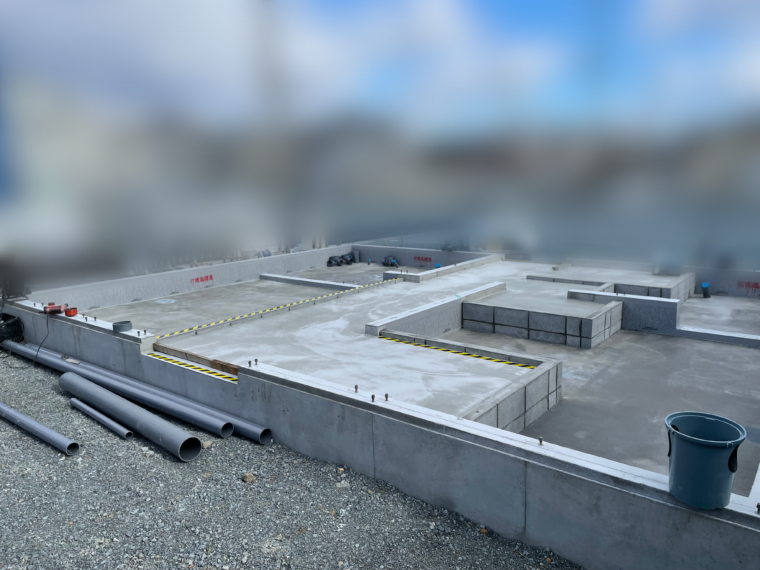

こちらは基礎施工中の写真です

金属製の型が敷かれていて鉄筋の最終チェックをした後にここにコンクリートを流し込んでいきます

うっすらと鉄筋の影も見えます

それと地中にフーチングの型枠の蛇腹の物体もチラッと見えています

型枠の無い部分は砂利がむき出しですが、ここはあとから防湿コンクリートが敷かれます

一気に飛びますが基礎の施工完了後の写真がこちらです

砂利がむき出しだった部分も防湿コンクリートで覆われていて、すっかり基礎らしくなりました

普通のコンクリートブロックが積まれている部分が所々にありますが、これは土間部分の高さまでコンクリートを流し込むときの防波堤の役割を果たすもので、これで家の重量を支える基礎とは別物になります

鉄筋だけの状態とか、防湿コンクリート施工前の状態とか、間の写真をもう少し取りたかったのですが、1週間もすると一気に終わってることが多いのでなかなか難しかったです…

デザイン基礎とエンブレム

積水ハウスの基礎はデザインにもこだわっているという一面があります

「積水ハウスの基礎カッコいい」という書き込みをSNSで見ることがありますが、おそらくこのためだと思います

基礎といえばコンクリートがむき出しなイメージが強いですが、積水ハウスの表面は以下のような石彫のデザインが表面に施されたデザインになっています

オシャレは足元からならぬオシャレは基礎からですね

また「SHAWOOD」の文字が入ったエンブレムを基礎部分の好きなところに付けることができます

(鉄骨造の場合は「SEKISUI HOUSE」のエンブレムに変わります)

なおわが家は吹付外壁を採用しており、設計士さんの勧めで基礎部分まで吹き付けしています

(エンブレムは基礎には取り付けず、未だに家の中に飾ってあります)

なお、完成後の基礎の状態はこんな感じです

デザイン基礎もカッコいいと思いますが、外壁を吹付にするならこれはこれで一体感があって気に入っています

おわりに

積水ハウスがなぜ布基礎なのか?

少しはおわかりいただけたでしょうか

布基礎かベタ基礎かという情報だけでは一概に良し悪しは判断できません

両者の特徴を抑えたうえで、そのメーカーがどんな寸法でどんな施工をしているのかを知っておけば、安心に繋がると思います

それと基礎の表面のデザインにもこだわってみると、外観の満足度が高められると思いますので、ぜひご検討ください(施工してもらえるかはメーカー次第…)

吹付外壁に関するオススメ記事はこちら

積水ハウスの技術に関するオススメ記事はこちら