これだけは知っておきたい!庭木への水やりの基本と注意点

こんにちは!

ジルわこ(@gillwacohouse)です

今回は庭木への水やりの基本について書いていきます

水は大事にゃ

命の源にゃ

マイホームを手に入れると、外構に庭木や草花を植える方が多いと思います

緑があると外観がより一層よく見えるので、ぜひオススメしたいです

元々私は虫(特に夏のセミ)に来てほしくなくて、植栽は最小限にしたいと思っていたんですが、完成した家には気が付けば4本もの庭木が植わっています笑

何ならあと2、3本増やしてもいいと、今では思っています

人は変われるにゃ

] 猫は変わらないにゃ

懸念していたセミですが、事前のリサーチの甲斐あってか、今年の夏は1度も遭遇しませんでした笑

そんなわけで4本の庭木と足元を彩る下草を迎え入れたのですが、なにぶん植物の世話をする習慣なんて無かったものですから、どう育てていいのか分かりません

これは偏見ですが、日本人の99%はマイホームを持つまでまともに植物を育てた経験なんて無いと思います

せいぜい小学校の夏休みの宿題だった朝顔への水やりくらいのものでしょう(偏見)

「雑草だって勝手に育つんだから、放っておいても問題ないでしょ?」

「とにかく水をたくさんあげておけば大丈夫でしょ?」

こんな考えの人もきっといると思います

「BUMP OF CHICHEN」の「ホリデイ」という曲があるのですが、歌詞にこんな一節があります

君に貰った花 三日と持たず枯らしたよ

詳しい人に話聞けば 水のやりすぎらしい

そう、植物は水をあげすぎてもダメなんです

(この曲のおかげで、水のあげすぎ注意ということは認識していました)

しかしどれくらいが適量なのか、どれくらいのペースであげればいいのかは、BUMPの曲は教えてくれませんでした

当たり前にゃ

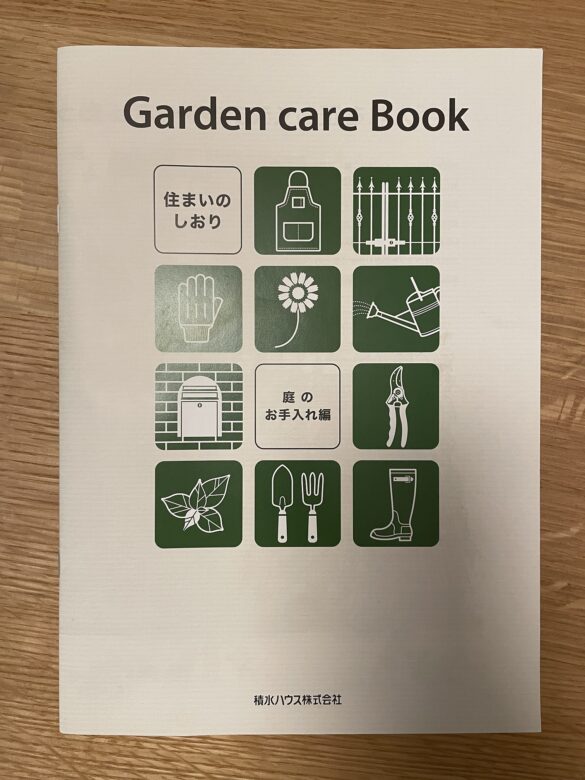

そんな私の救世主となったのが、引き渡しの時に積水ハウスからもらったこちらの冊子

「Garden care Book 住まいのしおり~庭のお手入れ編~」

材質ごと(コンクリートやレンガ、タイルなど)の外構のお手入れや、庭木のお手入れの方法などがまとめられた一冊です

この手の冊子って、大体読まれないまま引き渡し時の書類と一緒に封印されがちですが、一戸建てあるあるなシチュエーションへの対処方法が簡潔にまとめられていて、実はかなり有益な冊子でした

ちなみにこの「住まいのしおり」にはあと2冊、「メンテナンス編」と「重要事項・ご注意編」があります

ネットで調べれば何でも出てくる時代ですが、信憑性のチェックが大変なこともあるため、信頼のおける情報が一冊にまとまっているというのはありがたいことです

という訳で、今回は積水ハウスの「住まいのしおり」から、庭木への水やりの基本と注意点を紹介したいと思います

庭木への水やりの基本

まずは確実におさえておきたい水やりの基本についてです

一番の心配事であろう「いつ、どれくらいの量の水をあげれば良いのか?」を中心に紹介します

季節に合わせて水やりをコントロール

庭木は草花と比べると根を深く張るものが多いので、草花ほど頻繁に水やりをする必要はないようです

ただ、季節に合わせて水やりのタイミングや量を調整するのが重要となります

植えている場所や土質、地域、庭木の種類によってもベストな方法は変わってくるため、植物の状態を見極めることが重要ですが、素人がいきなりできることではないと思います

基本を押さえたうえで水やりの経験を積みながら、目の前の植物の状態と向き合う姿勢が大事ですね

木も生きてるにゃ

それでは季節ごとの水やりのポイントを見ていきましょう

春の水やり

春(4、5月)は新葉が芽吹き始める季節です

芽が伸び始めたら、徐々に水やりの量を増やしていきます

2日に1回程度が目安で、基本的に朝に水やりをします

梅雨の水やり

梅雨(6月)は雨の日が多いため、水やりは控えめでOKです

雨の降らない日に水やりをすればOKです

夏の水やり

夏(7~9月)は葉から多くの水分が蒸発するため、たっぷりの水やりが必要です

但し日中に水やりをすると、日光で暖められた水がお湯になり庭木にダメージを与えてしまうおそれがあるため、朝夕の比較的涼しい時間帯に水やりをする必要があります

地域によっては朝から既に暑いので、夕方の日が落ちてきた時間帯での水やりがベターです

理想は朝夕の2回ですが、朝から暑くなる日は夕方のみでOKです

秋の水やり

秋(10月)は庭木の活動が低下してくる時期なので、水やりの量を減らしていきます

春先と同様に2日に1回程度が目安となり、こちらも朝の水やりが基本です

冬の水やり

冬(11~3月)はほとんど水やりの必要はありません

雨が降らず乾燥が続く場合は、暖かい昼間に水やりをします

目安は週に1回程度です

具体的な水やり量の目安

具体的にどの程度の水やり量が良いのか?

これは最も水やりが重要となる夏場を基準に覚えておくと良いと思います

夏場の水やり量

中高木(樹高3m程度)で1回あたり「18L」が目安となります

思ったより多いにゃ

木の高さによっても変わるにゃ?

低木(樹高1.5m程度)なら「12L」、草花の寄植え(1平方メートルあたり)なら「6L」が目安となります

冊子には載っていませんでしたが、高木(樹高5m程度)なら「24L」程度は必要になるでしょう

他の季節の水やり量

春と秋は夏場の半分程度、冬は夏場の1/5程度が目安となります

水やり量の測り方

庭木への水やりは散水ホースを使用するのが一般的だと思いますが、どれくらい水をあげたか分からなくなりがちなので、簡単な水やり量の測り方を書いておきます

1.バケツやボウルなど、それなりに水が溜まる容器を準備します

2.準備した容器にホースで水を貯めていき、何秒で容器が一杯になるかを計測します

3.貯まった水の重さを測ります(1kg=1Lです)

※容器の容量が分かっていれば重さの計測は不要

これで何秒で何リットルの水やりができるかが分かります

(10秒で何リットルの水が貯まるかを計測するのでも良いかもしれません)

蛇口の開け具合や散水ホースの径によっても変わるので、自宅のホースで一度測っておくのをオススメしますが、測るのが面倒という人は「10秒で3L」くらいを目安にしておくと良いです

水やりの基本と量の目安一覧表

これまでの内容を一覧表にまとめました

あくまでも目安であるため、植物の状態を見ながらベストな水やり方法を見つけていきましょう

書いておいてなんですが、例えば北海道と九州で同じ基準には間違いなくならないので…

| 春(4,5月) | 梅雨(6月) | 夏(7~9月) | 秋(10月) | 冬(11~3月) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 基本方針 | 新芽が出始めたら徐々に水やり開始 | 水やりは控えめでOK (雨のない日にあげる) | 暑くなるのでたっぷりと (涼しい朝夕にあげる) | 活動が低下するので徐々に水やりの量を減らす | 基本的に不要 (乾燥が続くなら昼間の暖かいうちに) |

| 回数 | 2日に1回 | 毎日 | 毎日(1~2回) | 2日に1回 | 週に1回 |

| ↓量(時間) | |||||

| 高木(5m) | 12L (40秒) | 12L (40秒) | 24L (80秒) | 12L (40秒) | 4.8L (16秒) |

| 中高木(3m) | 9L (30秒) | 9L (30秒) | 18L (60秒) | 9L (30秒) | 3.6L (12秒) |

| 低木(1.5m) | 6L (20秒) | 6L (20秒) | 12L (40秒) | 6L (20秒) | 2.4L (8秒) |

| 寄植え(1m2) | 3L (10秒) | 3L (10秒) | 6L (20秒) | 3L (10秒) | 1.2L (4秒) |

植樹後の水やりの基本

植え替えられた庭木は、一度根が切られた状態になっているため、水の吸収が良くありません

なので水やりの回数を増やして不足を補うようにするのが良いようです

特に夏を越すまではたっぷりと水を与えるようにしましょう、とのことです

なお、「芽が伸び始めたら根も伸び始めている」と判断できるようなので、そうしたら様子を見ながら徐々に水やりの量を減らしていき、通常の水やりに戻していきます

私の場合はと言うと…2022年の3月末に引き渡しを受けて、4月下旬に引っ越してからようやく水やりを開始しました

そこからはほぼ毎日水やりをしていて、5月頃に芽吹いて葉が茂り始めました

その後1回目の夏を越えましたが今のところ大きな問題はなさそうです

なお、水やりの量は特別多めでもなく、先に紹介した目安の量と同程度です

庭木を植え替えたのが3月頃で植物への負担が少なかったのと、植え替えの際に農園の方がしっかりとしたケアをしてくれていたお陰かなと想像します

(特に夏場に植え替えるのであれば、もう少ししっかり水やりなどの世話をしたほうが良さそうです)

実は農園に行って直接庭木を選ばせていただいたのですが、植物への情熱が感じられる素晴らしいスタッフさん達でした

庭木への水やりの注意点

ここからは水やりで注意すべき点について紹介します

植樹1年後の水やりは地表が完全に乾いてから

先に紹介したように、庭木の根が張るまではたっぷりの水やりが基本となります

一方で植樹から1年以上経過してしっかりと根付いた庭木への水やりは、地表が完全に乾いてから行うのが良いようです

植物は根からも酸素を取り込むため、土が乾いた状態にして、土の中にも空気が入り込めるようにしてやるためです

水のやりすぎは逆に植物を弱くしてしまうことになります

地表の状態は色で判断するか、触ってみて判断するかが基本となります

土の種類によっても色が異なりますが、大体の場合、乾いていれば白っぽく、湿った状態だと茶色が濃くなります

庭などで良く使用される「真砂土」だと以下のような感じです

(シチュエーションが異なるので分かりにくいと思いますが…)

地表が砂利や砕石、下草などで覆われている場合だと、ぱっと見ても状態が分からないので、少し土を触ってみたりする必要がありそうです

一方で、世の中には「水やりチェッカー」という種類のアイテムがあります

地中の水分量を数値や色で教えてくれて、水のやり時が分かる便利アイテムです

鉢植えやプランターでの使用を想定した商品が多いようですが、地植えの庭木にも使えないかと思っていて、いずれ試してみたいと思っているところです

冒頭で書いたように、庭木の水やりは草花ほどシビアではないので、そこまで気にする必要は無いかもしれません

ただ、一度数値などで確認しておけば、その後の水やりを自信をもって行えるようになると思います

梅雨と秋冬の水のやりすぎは厳禁

雨の多い梅雨の時期や気温の上がらない秋冬は、土の中に水が残りがちです

地中に常に水が残った状態だと、地中に酸素が行き届かず、根が酸欠状態になってしまいます

枝や葉に異変が現れる頃には、既に根腐れを起こしていることが多いため、水のやりすぎには特に注意ですね

水やり量の目安を守ることと、地表の状態に注目することが重要ですね

庭の場所ごとの水はけもチェック

庭には場所によって水はけの良い所と悪い所があります

水はけの悪い所に植わった庭木に水を与えすぎてしまうと、根腐れの原因にもなるので要注意です

水はけの悪い場所は雨の日に水溜りになりやすいため、雨の翌日に庭をチェックしてみると良いです

できれば土地がまっさらなうちに、大雨の日の状態をチェックしておくことをお勧めします

水はけの良し悪しが簡単に分かります

ホース内に残った水の温度に注意

庭木への水やりはドラムリール式の散水ホースを使用する場合が大半だと思います

このタイプはホースの長さが10mとか20mあるため、基本的にはホースの中に水が残った状態になります

水やりも毎日のことなので、ホースは蛇口に繋いで外に置きっぱなしとすることも多いと思います

このような場合、ホースの中に残った水が温められ、結構熱いお湯になることもしばしばあります

夏に水やりをしようとしたら、お湯が出てきてびっくりした経験がある方も多いのではないでしょうか

時にはお湯の温度が70℃を超える場合もあるそうです

草木に熱湯をかけるようなものなので、そのダメージは相当なものです

なので、特に夏場は、ホースから出る水が冷たくなっていることを確認してから水やりをしましょう

軒下やバルコニー下の庭木の水不足に注意

軒先から20cm入ると降雨量が1/4に、40cm入ると1/10に減少するようです

なので庭木を植えている場所によっては年間を通してほとんど雨が当たらない場合もあります

もしそういった場所に庭木や植物がある場合には、天候に関係なく水やりが必要になります

植樹から半年後の我が家の植栽

最後に我が家で実際に植えている庭木や下草の、植え替えからおよそ半年経過した姿を、参考までに紹介します

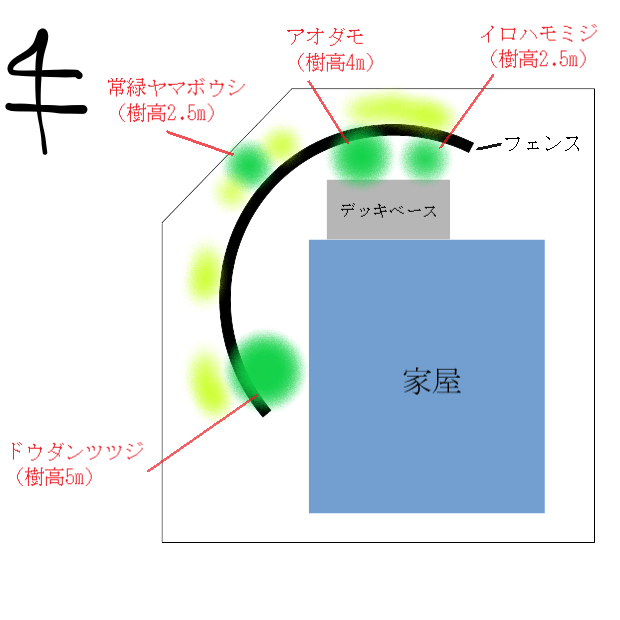

植栽の配置と種類

我が家の植栽の種類と配置は下の図のようになっています

アオダモとイロハモミジは元々植えようと狙っていた2本です

ドウダンツツジは農園で一目ぼれして連れ帰りました

落葉樹ばかりで冬が寂しいと思い選んだのが常緑ヤマボウシです

黄緑色の部分は下草たちですが、お任せで選んでもらったので種類はよくわかっていません…

植え替えから半年後の姿

アオダモ&イロハモミジ

半年後といいつつこれだけ3か月目くらいの写真なんですが…

こんな感じで兄弟のように並んで、しっかりと葉が芽吹いています

(半年後の現在も同じような姿です)

これから紅葉の季節ですが、うまく紅葉してくれるかは日照条件や天候にも左右されるため、今は祈るのみです

ドウダンツツジ

ドウダンツツジは通常もっと背が低い木ですが、こちらは樹高が5mもある変わり者です(下半分はフェンスで隠れています)

8月の台風ではめちゃくちゃ揺れてて心配しましたが、少し葉が減った程度でまだまだ元気です

こちらは紅葉すると深紅色になるようなので、非常に楽しみにしています

常緑ヤマボウシ

我が家で唯一の常緑樹で、唯一フェンスの外側に配置されています

西日をダイレクトに受けるためか、他の3本に比べて少し枝葉に元気が無いようにも見えます

この木については、水分量のチェックとコントロールを今後実施したいと思っています

冬でも我が家に緑を提供し続けてくれる1本です

下草(西側)

下草(北側)

北側と比べると、どうしても西側のほうが下草が枯れ気味になってしまっています

このように、植物を植える位置によっても状態が変わってくるため、大きな庭木よりも繊細なケアが必要そうです

おわりに

庭木の水やりの基本と注意点についてまとめてみました

その水やり方法を実践した結果、庭木については大きな問題なく成長を続けています

ただ、西日が直接当たる位置の植物は周りよりもダメージを受けていそうなので、やはりあくまで目安であり、植物の状態に合わせたケアは必要になってくるようです

今後は水分量のチェックもするなどして、水やり方法の改善にもトライしていこうと思います

植物を育てるうえで、水やりは基本であり、重要なポイントでもあるので、まずはその基本を押さえたうえで、楽しい庭ライフを満喫していきましょう

今回紹介した内容は、「住まいのしおり」のほんの一部の内容なので、また耳寄り情報があれば紹介していきたいと思います